Через 40 лет после выхода книги «Нейромант» разбираем, какие из придуманных американским фантастом технологий будущего воплотились в нашем мире, а какие нет — и почему.

О Гибсоне

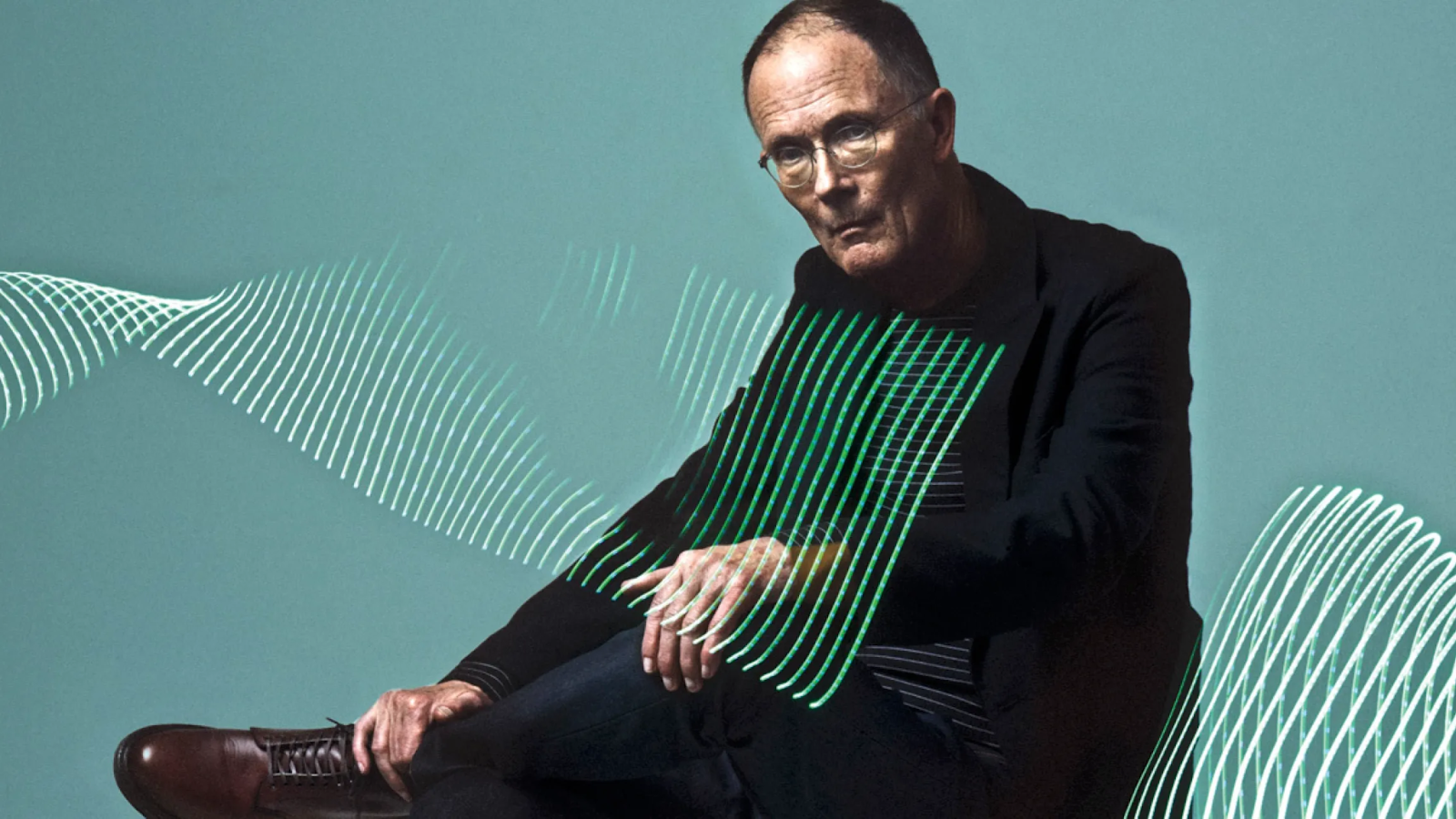

Уильям Форд Гибсон родился в США в 1948 году. В 18 лет, по его словам, чтобы избежать призыва во Вьетнам (впрочем, повестка ему так и не пришла), будущий писатель релоцировался в Канаду и так до сих пор там и живет, получив гражданство.

Насладившись «Летом любви» в 60-х (и даже попав в документальный фильм о нем), Гибсон отправился учиться в университет Британской Колумбии в Ванкувере по специализации литературоведа. Только после этого, погрузившись в классические тексты и овладев необходимыми навыками, он решился попробовать писать сам.

Хотя, по собственным словам, писатель продвигался как бы наощупь, уже самый первый его опубликованный короткий рассказ, «Осколки голографической розы» (1977) содержал в себе все то, за что Гибсон прославится — мрачный дистопичный мир, дуализм high tech/low life, поэтические описания переживаний одинокого героя и странную вымышленную технологию — в данном случае аппарат «вероятностного сенсорного восприятия», позволяющий буквально залезать внутрь ощущений другого человека на записи.

По-настоящему развернулся Гибсон в начале 80-х — опубликованные один за другим в журналах рассказы «Сожжение Хром», «Джонни Мнемоник» и «Отель “Новая роза”» впервые познакомили читателей с идеей киберпространства (слово придумал сам Гибсон), а также фаерволами, процессом хакинга, нейроимплантами и транснациональными корпорациями.

Всего через 10 лет после выхода этих рассказов (а также, конечно, вехи в истории фантастики — вышедшего в 1984 году романа «Нейромант») наметились контуры реального киберпространства, взаправдашние международные корпорации начали играть все более заметную роль в мире, и начались разговоры и эксперименты про кибернетические улучшения человека.

К Гибсону, которому было уже за 40, проснулся колоссальный общественный интерес у молодого поколения, младше его на пару десятилетий, и произошли две вещи: во-первых, за очень краткий период (три года, 1995-1998) вышло целых три фильма, адаптирующих его идеи и сюжеты (третий «Странные дни» (1995) Кэтрин Бигелоу меньше известен и скорее снят «по мотивам» Гибсона, в титрах его нет), во-вторых — за Гибсоном прочно закрепился ярлык пророка и визионера.

Сам писатель неоднократно говорил в интервью, что не считает себя каким-то предсказателем и в целом ужасно устал от такого стереотипа.

Для меня меньше всего имеет значение, насколько точно фантастика предсказывает будущее. Ее успехи в этом деле весьма и весьма посредственны. Если вы посмотрите на историю научной фантастики, на то, что, по мнению писателей, должно было случиться и на то, что произошло на самом деле — дела очень плохи. Мы почти всегда ошибаемся. В основе нашей репутации провидцев лежит способность людей изумляться когда нам удается что-то угадать. Артур Кларк предсказал спутники связи и многое другое. Да, это поразительно, когда кто-то из нас оказывается прав, но чаще всего мы ошибаемся.

Если вы будете читать много старой фантастики, как это делал я, вы обязательно увидите, насколько сильно мы ошибались. Я промахивался гораздо чаще, чем попадал в точку. Но я был готов к этому. Я знал об этом еще до того, как начал писать. Ничего с этим не поделаешь.

Хотя большинство произведений Гибсона (по крайней мере, написанных в XX веке), описывают довольно мрачное будущее, писатель всегда настаивал, что описывает настоящее.

В большей степени его произведения получились такими, какими получились, не из-за какого-то особого интереса Гибсона к технологическому прогрессу, а из-за комбинации его странного опыта детства — отец, работавший в 1950-х на секретном атомном объекте, его загадочные разговоры с матерью по вечерам на кухне, всеобщий оптимизм 1960-х с их попыткой найти точку слияния технологии и расширенного сознания.

…Тогда мне это не казалось важным. Я составил список. Помню, в нём были варианты «dataspace» и «infospace». А потом появился вариант «cyberspace», и я подумал: «О, киберпространство! Звучит, как настоящее слово».

…Иногда кто-нибудь в интернете возьмет, да и назовет меня «оракулом»… А как только прозвучало слово, связанное с волшебством, — я уже хорошо знаю это по опыту — как только кто-то сказал «оракул», все, бац! — слово у всех на слуху, его повторяют бесконечно. Наверное, это хорошо для бизнеса. А мне потом приходится еще долго разубеждать людей в том, что у меня есть волшебный пророческий дар… На самом деле, если вы не поленитесь и тщательно погуглите всё, что связано с Уильямом Гибсоном, вы найдете тонны текстов и постов, в которых люди обсуждают и обсуждают, как часто я был не прав. Где мобильные телефоны? И нейросети? Почему в мире «Нейроманта» такой медленный интернет? Наверное, я и сам мог бы написать неплохую критическую статью о «Нейроманте», чтобы убедить читателей, что там всё неправильно.

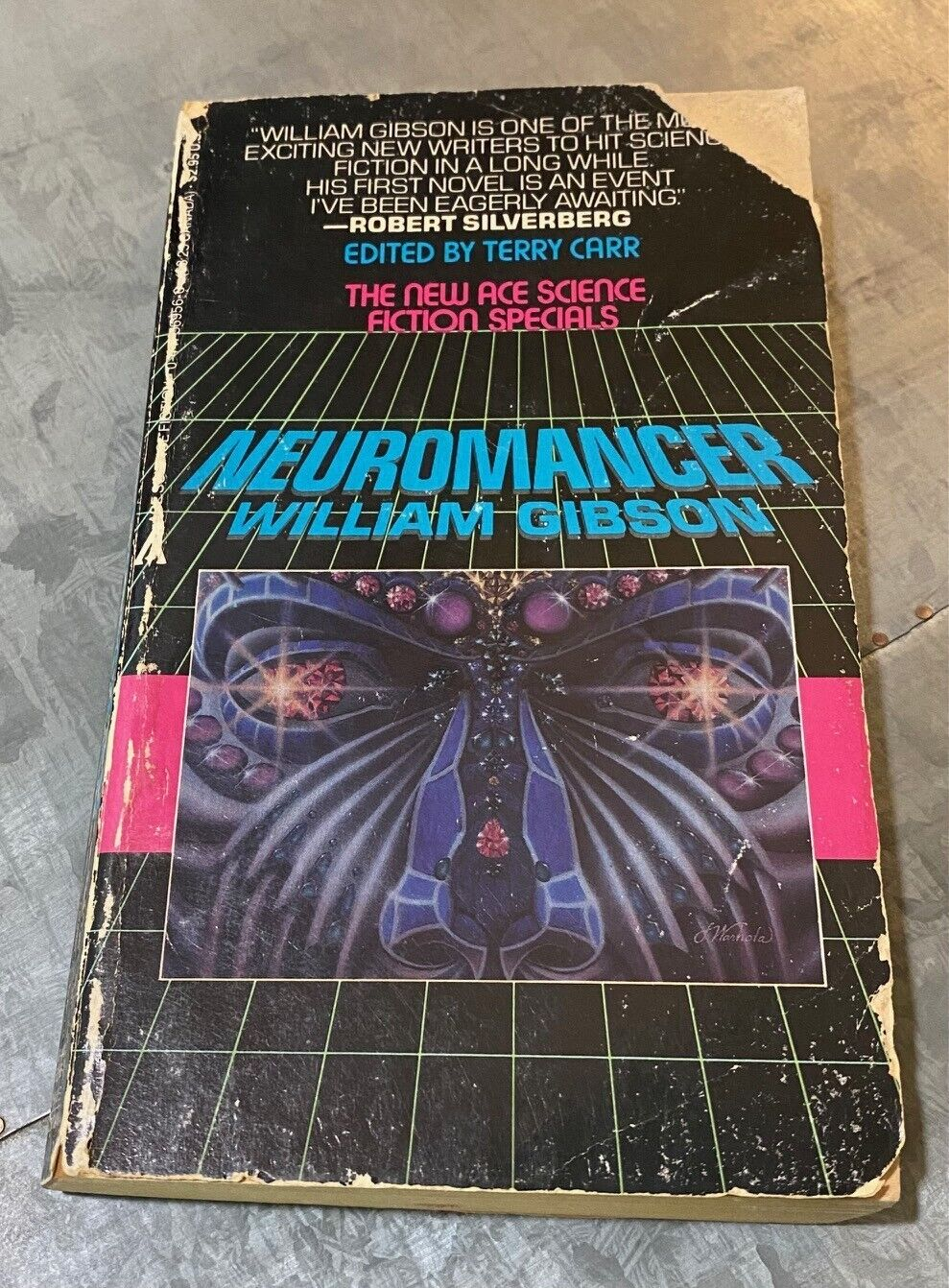

О Нейроманте

Поговорим о главном. «Нейромант» (Neuromancer) — дебютный роман Уильяма Гибсона, с которого начался киберпанк, удостоенный премий «Небьюла» (1984), «Хьюго» (1985) и Приза Филипа Дика. Название книги, как и киберпространство — искусственное слово, придуманное самим Гибсоном, комбинация «нейро-» (от др.-греч. νεῦρον — нейрон), и «маг» (англ. mancer).

В тексте Гибсона появляются — в ряде случаев в знакомом нам виде впервые — сильный ИИ, виртуальная реальность, генная инженерия, всемогущие транснациональные корпорации, киберпространство, дающие дополнительные функции организму импланты, ну и всякие мелочи типа электронных денег («кредитов»).

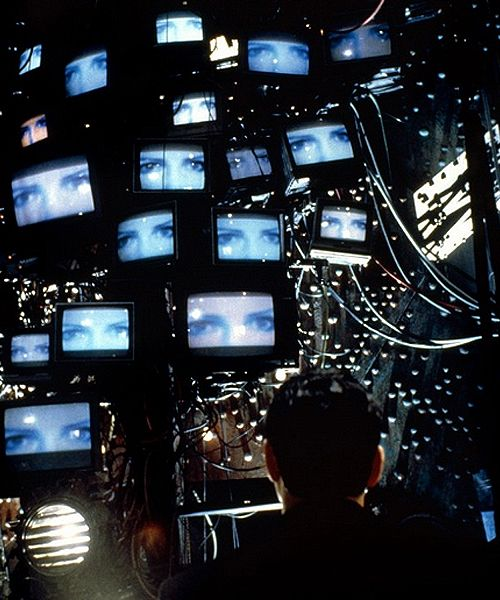

При этом писатель на момент создания книги не имел компьютера, ничего не знал о программировании, и набрал текст «Нейроманта» целиком на механической печатной машинке. Поэтому многие вещи, касающиеся практической стороны хакерства, в тексте переданы через визуальные метафоры — фаервол выглядит как ледяная стена, сама информация как разноцветные геометрические фигуры — в общем, вы сами все это видели в фильмах 90-х.

В центре сюжета романа — хакер Кейс, который потерял способность выходить в киберпространство (в мире Гибсона это осуществляется не через интерфейс, а путем прямого нервного подключения), но с ним связывается таинственный наниматель и обещает «снять бан», если он сделает кое-какую хакерскую работу.

Пересказывать полностью историю не будем (прочтите сами! это все еще интересный текст), но в итоге оказывается, что за ней стоит борьба двух могучих искусственных интеллектов, Зимнего Безмолвия (Wintermute), который стремится расширить себя и слиться с другим ИИ, и, собственно, Нейроманта (Neuromancer), который наоборот хочет сохранить собственную индивидуальность.

Перечитывая «Нейроманта» сейчас, определенно сложно назвать его сильным произведением литературы — хотя открывающая текст фраза, «Небо над портом было цвета экрана телевизора, настроенного на пустой канал», многими считается одним из самых идеальных первых предложений в книжной фантастике.

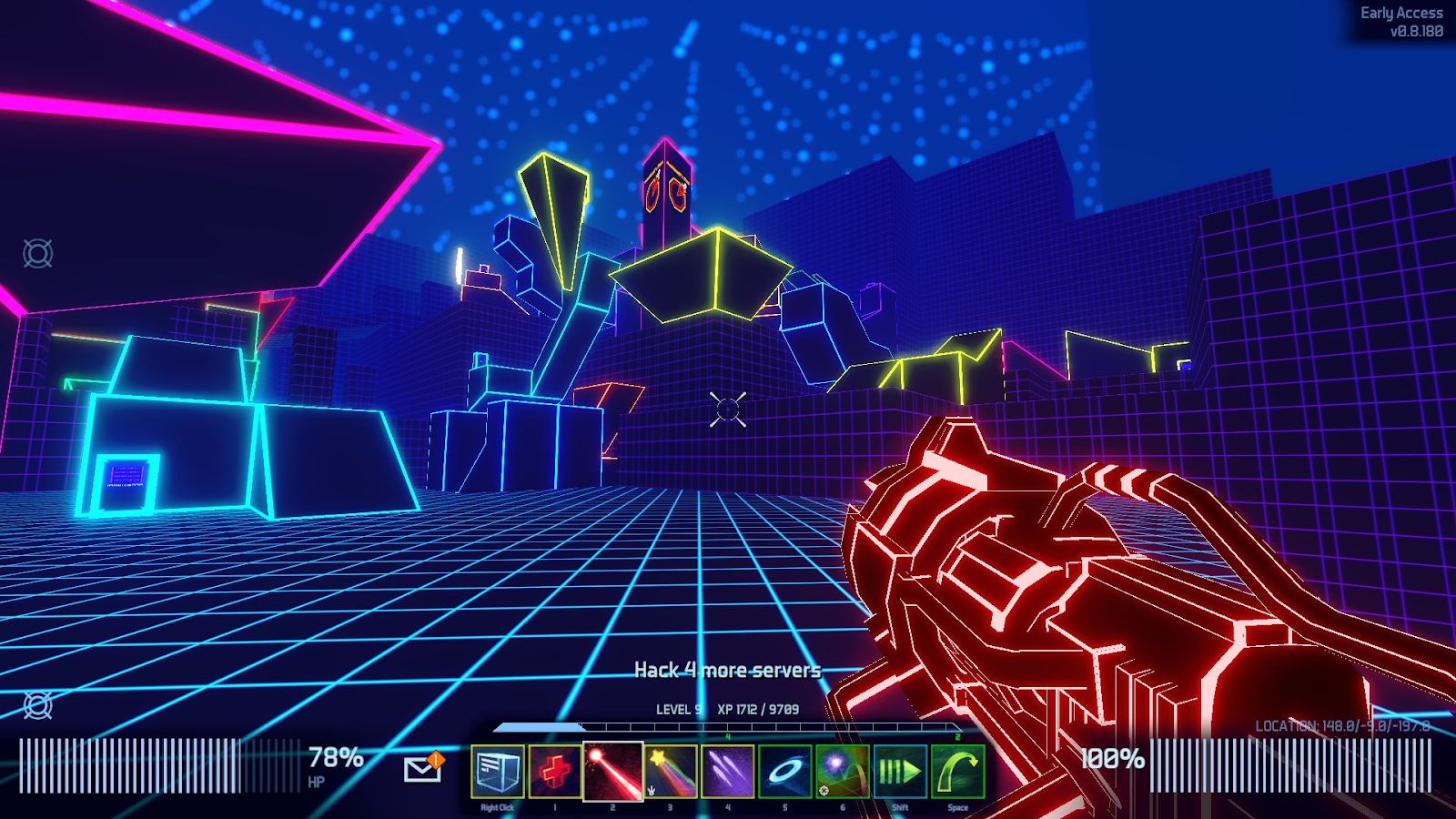

Но идейно роман Гибсона опередил свое время не то что на десятилетия — на световые годы. А может быть, он как раз то время, в котором мы живем, и сформировал — влияние «Нейроманта» на культуру было колоссальным и оно все еще продолжается (например, популярная ролевая вселенная Shadowrun и восемь основанных на ней видеоигр 1993-2015 года очевидно базируются на сеттинге Гибсона).

Иронично, конечно, что хотя «Нейромант» повлиял на десятки, если не сотни кинофильмов, сама книга так и осталась не экранизированной — было не меньше пяти попыток еще с 90-х, и ни одна не дошла финала.

Шестую прямо сейчас (в феврале 2025 года) пытается осуществить Apple TV+ — после очень удачного «Разделения» хочется верить, что хоть у них получится.

«Нейромант» стал первой частью трилогии «Киберпространство», следующие две ее части, «Мона Лиза Овердрайв» (1986) и «Граф Ноль» (1988) были приняты аудиторией хорошо, но взрывной популярности «Нейроманта» так и не достигли. «Мона Лиза Овердрайв» фокусируется на нескольких персонажах, среди которых художник, создающий искусство через технологии, а в «Графе Ноль» Гибсон продолжает исследовать тему искусственного интеллекта, виртуального мира и воздействия технологий на людей.

Обращает на себя внимание, что с конца 80-х и особенно в 90-х произведения Гибсона начали усложняться, инкорпорируя в себя размышления о капитализме, постмодернизме, политике и возможности альтернативных таймлайнов. Еще один всплеск популярности писатель пережил в начале 2000-х, когда его роман «Распознавание образов» (2003) вошел в топ бестселлеров The New York Times. Это была также первая книга, в которой Гибсон отказался от сеттинга далекого будущего и обратил свой взор на мир вокруг — что и делает до сих пор.

Впрочем, его вселенная все же немного альтернативна, например, в последнем на текущий момент романе Гибсона, «Агенте влияния» (Agency, 2020), в 2016-м на президентских выборах в США победила Хиллари Клинтон. В этой книге мы снова встречаем знакомые по «Нейроманту» размышления о перспективах ИИ — с тем важным отличием, что относительную реализацию этой технологии в виде нейросетей Гибсон 40 лет спустя наконец смог увидеть собственными глазами.

76-летний автор уже пять лет не выпускал новых книг, но обещает написать еще как минимум один роман, который продолжит события «Агента влияния». В 2022 году еще один поздний роман Гибсона, «Периферийные устройства» (2014), был экранизирован Amazon в формате телесериала (правда, закрытого после первого сезона, несмотря на успех у зрителей).

Пророк или нет?

Давайте попробуем определить, справедлив ли по отношению к Гибсону так нелюбимый им ярлык пророка. Просто возьмем факты и примерим их к миру сегодня.

Киберпространство

Гибсон придумал «киберпространство», виртуальную сеть, объединяющую компьютеры по всему миру, куда можно подключиться и где можно общаться с другими пользователями, а также получать доступ к информации и обходить защитные системы.

Сбылось?

В целом да. Действительно, мы все теперь живем в интернете круглые сутки, добываем из него информацию, годами общаемся как с живыми с другими пользователями сети (которых можем вообще никогда не встретить в реале).

Но важное отличие: Гибсон явно переоценил скорость технического прогресса. К концу четвертого десятка лет существования интернета (как время летит), его базис остается по-прежнему текстовым, как и в 80-х и в 90-х, даже видеосозвоны стали частью повседневности всего лишь несколько нет назад. Прямого нервного подключения в интернет на горизонте пока не видно (и, наверное, это к лучшему).

Хакеры и кибербезопасность

С самого начала произведения Гибсона отводили важную роль профессии хакера (чаще всего наемника), которому нужно добыть данные из корпоративной системы, а для этого надо взломать защиту. Есть теневые секторы киберпространства, есть свободные секторы, а есть защищенные и кому-то принадлежащие.

Сбылось?

Да, сбылось полностью. Есть наемные хакеры, есть фаерволы, есть защита информации, есть корпоративные сети, есть даркнет. Правда, опять же, все эти увлекательные процессы происходят вовсе не в графическом интерфейсе или прямом мозговом подключении, а в загадочной сфере текстово-цифровых команд кода.

Виртуальная реальность (VR)

У Гибсона важной частью техномира является виртуальная реальность, позволяющая в том числе переживать не свои ощущения.

Сбылось?

Скорее нет. В текущем состоянии VR представляет собой чисто визуально-аудиальное погружение, до прямой нервной стимуляции и имитации опыта другого человека (а тем более до полного в него погружения) еще очень далеко.

Импланты и кибернетические улучшения

Персонажи Гибсона часто используют кибернетические импланты для улучшения своих способностей. Аугментация организма для хакеров что-то само собой разумеющееся.

Сбылось?

Пока нет. Кажется, мы в самом начале этого пути: да, уже сегодня существуют работающие нейрочипы и протезы, управляемые мыслями, но полноценные искусственные глаза, например, до сих пор остаются скорее концептом.

Искусственный интеллект (ИИ) с полной автономией

Самые интересные персонажи как в трилогии Киберпространство, так и в более поздних текстах Гибсона — «сильные ИИ», которые способны к самоосознанию, самостоятельному мышлению и принятию решений.

Сбылось?

Нет. Современные «разговаривающие» нейросети, хотя и могут удивить своей похожестью на человека в ответах, по-прежнему представляют собой просто очень сложную цепь алгоритмов на текстовой базе. Возможно проблема достижения сильного ИИ не зависит от доступных мощностей, а не решаема в принципе.

Летающие машины и мобильные телефоны

Интересно, что в мирах Гибсона нет летающего гражданского транспорта (в отличие от большинства других фантастов, например, Филипа Дика) — и нет мобильных телефонов и даже намека на что-то похожее.

Сбылось?

50/50. Летающих машин по-прежнему нет, а вот мобильные телефоны неожиданно оказались на острие прогресса и без них представить жизнь теперь невозможно.

Генная инженерия

В романах Гибсона описаны технологии, позволяющие изменять генетический код и создавать биологические модификации.

Сбылось?

Скорее да. К 2025 году генная инженерия достигла значительного прогресса, включая технологии редактирования генома, такие как CRISPR, которые позволяют вносить точечные изменения в ДНК.

Транснациональные корпорации

Гибсон предсказал мир, где глобальные корпорации обладают огромным влиянием, порой превосходящим власть национальных государств.

Сбылось?

Отчасти. Сегодня такие корпорации (например Google, Apple, Amazon и Meta*) играют ключевую роль в мировой экономике и политике, что соответствует его видению. Доминирования их над государствами пока не видно, но тревожные политические события последнего года (например, приход к власти в США корпоративного гиганта Илона Маска) могут поменять этот ландшафт в долгосрочной перспективе.

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена

Заключение

В 2010 году свою речь на выставке «Бук-экспо» в Нью-Йорке Уильям Гибсон начал с таких слов:

На прошлой неделе произошло два события: китайские ученые объявили об успешной квантовой телепортации на расстояние в десять миль, а другие ученые — из Мэриленда — создали искусственный самовоспроизводящийся геном. В той версии двадцать первого столетия, в которой вам довелось жить, оба этих события не привлекли особого внимания. […] Если [Элвин] Тоффлер предупреждал нас о футурошоке, то что же это? Футуроусталость?

Шок будущего, о котором говорил Гибсон, был описан Тоффлером еще в 1965 году как защитная психологическая реакция человека или общества на стремительные и радикальные изменения в его окружении, вызванные ускорением темпов технологического и социального прогресса.

Сейчас же, по мнению Гибсона, люди устали от технологий и больше не воспринимают по большей части всерьез даже реальные серьезные технологические прорывы. Писатель вспоминает, что в 1980-х, впервые услышав в разговоре двух программистов про компьютерный вирус, начал быстрее записывать, чтобы первым использовать его в своем романе. Сейчас такое трудно представить.

Изменения реальности с помощью технологий не стали меньше, они стали больше, но мы стали обращать на них меньше внимания. Если бы такой писатель как Гибсон возник сегодня, он бы, скорее всего, занялся попыткой скрупулезно описать настоящее, то, что вокруг — а оно гораздо сложнее, чем кажется.

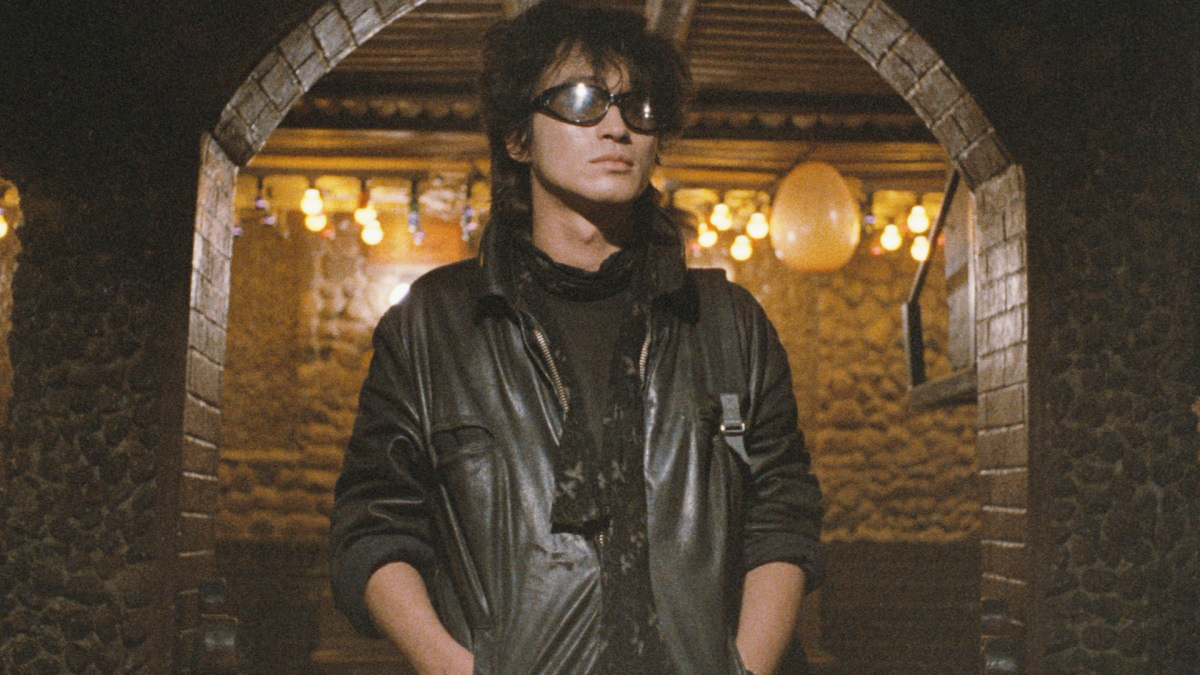

Интересный мозговыносящий факт для тех, кто дочитал: в конце 1980-х Гибсон познакомился с творчеством Виктора Цоя и работал с Рашидом Нугмановым над сценарием фильма «Цитадель смерти», в котором главная роль отводилась лидеру группы «Кино».

Просто представьте: Джонни Мнемоник мог бы быть не Киану Ривзом, а Цоем! Кто знает, может быть и главная роль в «Матрице» бы тогда досталась ему…

Автор: olegantipovDDG